Offline- und Online-Games fördern und fordern Kinder auf unterschiedliche Weise:

Offline-Spiele laufen ohne ständige Internetverbindung. Sie lassen sich pausieren, fördern Konzentration und Kreativität, können aber auch mit schwierigen Inhalten oder fordernden Spielmechaniken überfordern.

Online-Spiele dagegen verbinden: Sie leben von Austausch, Teamarbeit und Wettbewerb und können gleichzeitig Stress und sozialen Druck erzeugen.

Wer weiß, wie diese Formen sich unterscheiden, kann das Spielverhalten nicht nur besser einschätzen, passend Begleiten und die richtigen Regeln erstellen sondern auch verstehen, wie Spielen Lernen, Freundschaft und die eigene Entwicklung fördert.

Ein Kind sitzt am Nachmittag vor der Konsole, vertieft in ein Abenteuerspiel. Es kämpft sich durch Level, hört Musik, entdeckt eine neue Welt. Ein anderes tüftelt am Handy über einem Rätsel, probiert Strategien aus, startet neu, bis der Plan aufgeht.

Offline zu spielen, heißt zwar digital zu spielen, aber ohne ständige Internetverbindung. Kinder bestimmen das Tempo, können jederzeit pausieren, überlegen, zurückspringen, etwas ausprobieren. Diese Freiheit macht viele dieser Spiele so intensiv: Sie sind Geschichten, Herausforderungen, Welten im eigenen Rhythmus. Offline-Games fördern Konzentration, Durchhaltevermögen und Kreativität, weil Kinder selbst entscheiden, wann sie weitermachen oder aufhören. Sie trainieren, mit Frust umzugehen, Strategien zu entwickeln und dranzubleiben, ohne äußeren Druck.

Doch auch hier ist nicht alles ruhig. Manche Spiele erzählen Geschichten, die traurig oder beängstigend sind, andere setzen auf Belohnungen, die mit jedem Klick ein bisschen schwerer loszulassen sind. Wenn die Konzentration kippt oder Frust wächst, merkt man: Auch Offline-Spiele fordern, nur anders.

Im Umgang damit geht es um Wahrnehmung, nicht Kontrolle. Ein kurzer Blick reicht oft: Wie reagiert ein Kind nach dem Spielen: entspannt, aufgewühlt, stolz, gereizt? Spricht es über das, was es erlebt hat, oder zieht es sich zurück? Solche Momente zeigen, was das Spiel gerade bedeutet: Herausforderung, Rückzugsort, Ausdruck oder Überforderung.

Offline-Gaming macht sichtbar, wie Kinder Spannung, Emotion und Fantasie verarbeiten – nicht online mit anderen, sondern still mit sich selbst.

Ein Abend, drei Stimmen im Chat, ein gemeinsames Ziel. „Ich decke links!“, „Pass auf, da kommt einer!“ und dann Jubel oder Frust. Online-Games funktionieren anders als offline Spiele: Sie leben vom Miteinander, vom Handeln in Echtzeit. In Multiplayer-Spielen wie Fortnite, Roblox oder Minecraft geht es um Kooperation, Wettbewerb, Absprache. Der Reiz liegt nicht nur im Spiel, sondern in der Gemeinschaft: Freunde treffen, sich messen, Teil von etwas Größerem sein.

Daneben gibt es Online-Games, die eigentlich Einzelspiele sind, aber ständig mit dem Internet verbunden bleiben, etwa Candy Crush, Clash of Clans oder Coin Master. Hier ist das „Online“ weniger sozial als strukturell: tägliche Belohnungen, Ranglisten, Werbeeinblendungen. Der Reiz entsteht durch Vergleich, Fortschritt, Status mit Listen, nicht durch digitale Begegnungen aber durch den Austausch mit Freunden in ihrer analogen Welt, z.B. dann auf dem Pausenhof in der Schule: „Hast du das Leven geschafft?“ oder „Ich bin schon auf Platz 4, und du?“.

Wer das von außen beobachtet, fragt sich oft, warum man „nicht einfach aufhören“ kann. Doch Online-Spiele laufen in Echtzeit. Wenn jemand sagt: „Ich kann jetzt nicht Pause machen, mein Team braucht mich“, dann stimmt das. Schließlich fällt es auch in anderen Spielen schwer mittedrin aufzuhören, z.B. während eines Fußballspiels auf dem Platz oder zu Hause im Rollenspiel.

Damit dieses gemeinsame Spielen funktioniert, braucht es Verständnis für seinen Rhythmus. Wer weiß, dass Runden und Matches Zeit brauchen, dass Absprachen vor dem Schlafengehen helfen oder dass verschiedene Spiele ganz unterschiedliche Formen von Zusammenarbeit verlangen, versteht schnell, warum Regeln hier anders aussehen müssen als offline, z.B. lassen sich manchmal Pausen gut an die Zeiten der Spielerunden orientieren und anpassen. Es geht dann mehr darum zu überlegen: „Schaffe ich diese eine Runde in der Zeit noch oder nicht?“.

Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Interesse: um das Gespräch darüber, was gespielt wird, mit wem, warum es spannend oder wichtig ist und wie lange eine Runde geht. In diesem Austausch entsteht Nähe und das Zuhause wird nicht zum Gegenpol des Spiels, sondern zu einem Teil davon. Dann bieten Online-Games besonders das Potential Teamgeist, Kommunikation und Verantwortungsgefühl zu stärken. Sie verlangen Absprachen digital und analog, Rücksicht und schnelle Reaktionen im Game, alles Fähigkeiten, die aus dem Spiel direkt in den Alltag überspringen können.

Spiele fördern weit mehr als Geschick oder Reaktion: Sie trainieren logisches Denken, Planung, Kreativität und Teamarbeit. Forschungen zeigen, dass spielerische Formate Motivation und Lernleistung steigern können – weil Kinder aktiv handeln, statt nur zuschauen.

In der Bildung wird das gezielt genutzt: Game-Based Learning, Serious Games oder Edutainment-Angebote vermitteln Wissen zu Themen wie Geschichte, Umwelt oder Demokratie auf erlebbare Weise. Wenn Lernen mit Neugier und Emotion verknüpft ist, bleibt es nachhaltig und zeigt, wie digitaler Spaß echtes Verstehen fördern kann.

Spielen, ob offline oder online, eröffnet Kindern Lern- und Erfahrungsräume. Erwachsene, die zuhören, mitreden und gemeinsam Regeln gestalten, schaffen Vertrauen. So wird Gaming nicht zum Konflikt, sondern zum Teil eines gesunden, digitalen Alltags für Kinder.

Digitale Spiele gehören zum Alltag: gespielt wird mobil, an Konsolen oder PC und anderen Geräten. Gaming ist Teil unserer Kultur. Es erzählt Geschichten, schafft Freundschaften und lädt zum Ausprobieren ein.

Spielen ist Alltag

Digitale Spiele gehören zum Alltag: gespielt wird mobil, an Konsolen oder PC und anderen Geräten. Gaming ist Teil unserer Kultur. Es erzählt Geschichten, schafft Freundschaften und lädt zum Ausprobieren ein.

Spielen ist Alltag

Spielen begeistert und fordert heraus. Wer weiß welche Risiken es gibt, wie sie entstehen und wie man sich davor schützen kann, stärkt Kinder im sicheren und selbstbestimmten Umgang mit Games.

Risiken

Spielen begeistert und fordert heraus. Wer weiß welche Risiken es gibt, wie sie entstehen und wie man sich davor schützen kann, stärkt Kinder im sicheren und selbstbestimmten Umgang mit Games.

Risiken

Meinungsbildung

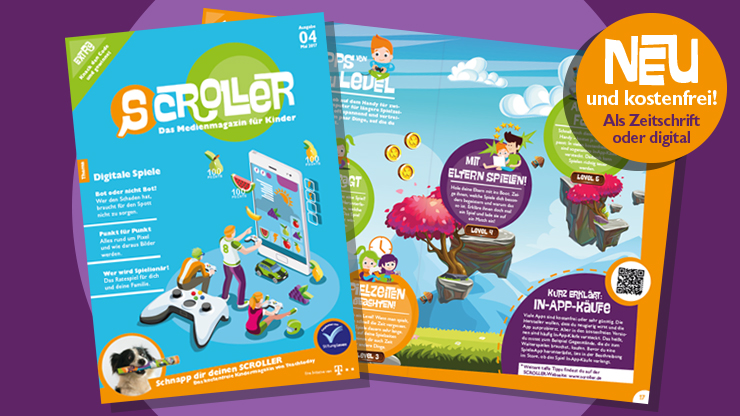

SCROLLER

App-Ratgeber

Datenschutz